在香港这座国际商业枢纽,每天有数千家跨境企业通过公司注册处公开信息开展合作。然而,当某反诈机构调查一起跨国洗钱案时,发现嫌疑人利用公开的董事住址注册空壳公司,甚至因此威胁到董事人身安全——这类事件正揭示着企业信息保护的双刃剑:公开透明是商业信任的基石,但过度暴露可能成为犯罪温床。

一、香港公司信息披露的法定框架

根据《公司条例》第45条,公司注册处必须向公众开放“公司登记册”(Companies Register),但第47-60条同时构建了严密的信息保护机制:

| 信息类型 | 公开要求 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 董事住址 | 默认隐匿,需申请保护 | 第49条 |

| 身份证明号码 | 强制隐匿 | 第54条(2)(b) |

| 通讯地址 | 强制公开 | 第27(3)条 |

| 公司注册证书 | 完全公开 | 第45(4)条 |

案例警示:2023年香港警方破获的离岸公司诈骗案中,犯罪分子利用公开董事住址伪造租赁合同,骗取国际银行信贷逾千万港元。

二、敏感信息保护的三大实战策略

策略1:法定住址隐匿程序(第49条)

适用对象:现任/前任董事、备任董事及公司秘书

操作流程:

- 提交申请:向公司注册处递交表格(需含通讯地址替代方案)

- 审核条件:证明住址公开可能导致人身/财产安全风险

- 生效结果:公开界面仅显示“通讯地址”,住址转为“受保护信息”

关键点:根据第49(5)条,若董事5年内曾申报该住址为“通常住址”,则无法申请隐匿(第56(6)条例外)。

策略2:通讯地址的防火墙作用

根据第54条,通讯地址成为法律文书送达的法定渠道,但需注意:

- 必须为可接收信件的实体地址(非邮箱编号)

- 变更需15日内通知注册处(第645(4)条)

- 若邮件无法送达,注册处可启动“住址解禁程序”(第55条)

实务贴士:跨国背调机构可通过香港公司查册服务验证通讯地址有效性,规避“幽灵公司”风险。

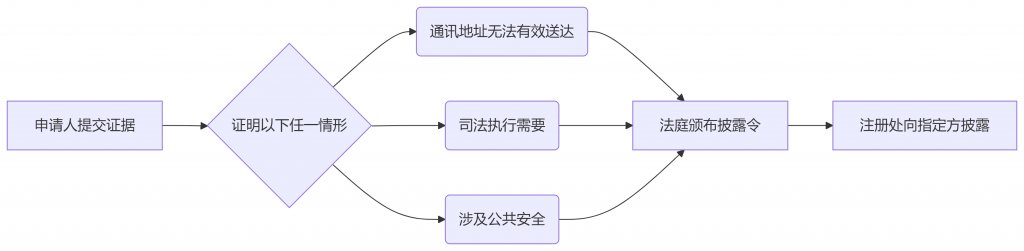

策略3:法庭解禁的特殊场景(第52/59条)

当涉及重大犯罪调查时,法院可下令披露受保护信息:

三、跨境反诈机构的合规操作指南

挑战1:信息验证困局

当调查对象为“受保护地址”时,可采取:

- 交叉验证:比对公司年报、银行开户文件中的地址记录

- 授权获取:通过《个人资料(隐私)条例》第58条申请法庭许可

- 替代方案:调取董事关联公司的通讯地址(第28条关联检索机制)

挑战2:信息碎片化陷阱

某欧洲反洗钱机构数据显示:67%的跨境诈骗利用不同辖区信息差作案。解决方案:

- 通过全球企业信息整合平台一键查询23个司法管辖区关联数据

- 重点验证“公司控制人链条”(第53条定义的“董事关联实体”)

工具推荐:香港注册处电子服务(e-Services)提供“文件真伪验证码”(第46条认证功能)

四、未来趋势:信息保护与透明的再平衡

2024年香港公司注册处新动向:

- 生物认证试点:拟用数字签名替代住址信息(第20条“电子签署”定义)

- 分级查询制度:公众版仅显示通讯地址,执法机构可申请权限升级

- 区块链存证:公司章程修改记录将上链存证(第88(5)条延伸应用)

结语:在合规与效率间寻找支点

当您下一次调查跨境资金异常流动时,请记住:

“香港公司信息保护不是黑箱操作,而是通过通讯地址的法定管道(第27(3)条)和受控的解禁机制(第52条),在商业透明与个人安全间架设动态平衡的桥梁。”

如需获取经香港注册处认证的公司文件,欢迎联系亚古数据专业团队,我们提供150+国家的合规查册服务,助您精准锁定关键信息,规避跨境调查中的法律雷区。